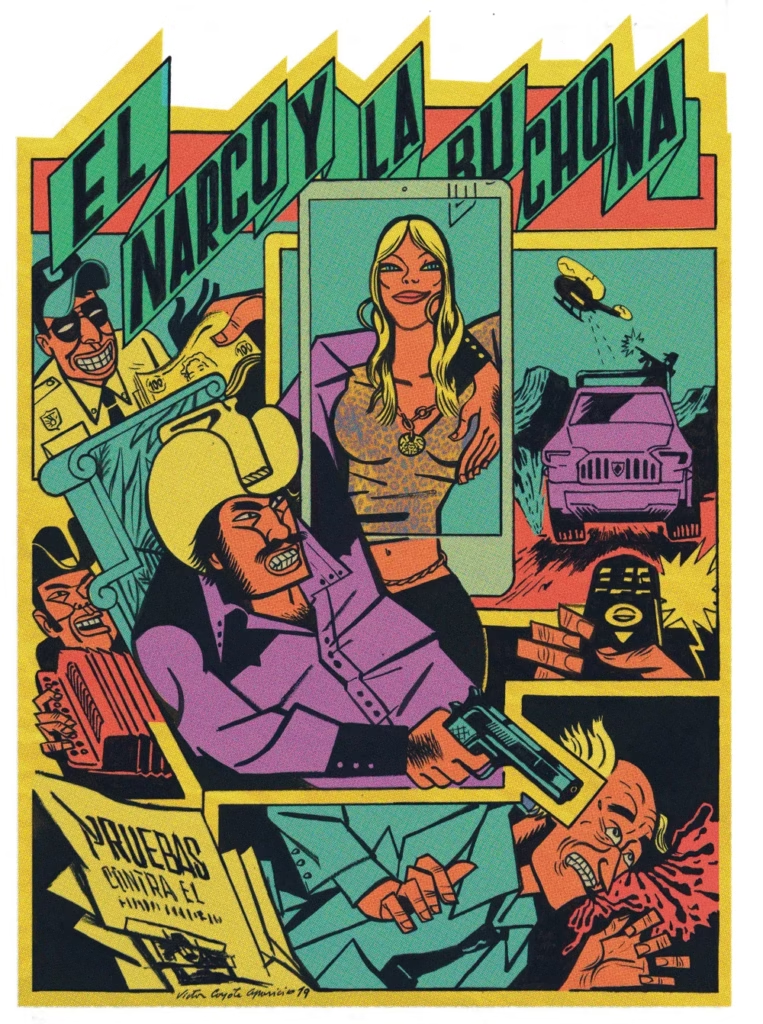

El narco y la buchona. Ilustración de Víctor Coyote.

Introducción

En el México contemporáneo, la violencia ligada al narcotráfico ya no puede entenderse únicamente como un problema criminal o de seguridad pública. Más bien, se ha convertido en un engranaje esencial de un sistema económico y social denominado narcocapitalismo gore: un modelo donde la brutalidad extrema y la explotación de la precariedad humana se vuelve moneda corriente. Este fenómeno va más allá de balas y enfrentamientos; se inserta profundamente en la cultura, la economía informal y en la manera en que los medios de comunicación construyen y reproducen narrativas sobre la violencia.

La narcocultura actúa como una matriz simbólica que legitima la violencia extrema, al tiempo que invisibiliza las causas estructurales que la alimentan. Los medios de comunicación, en especial en la era digital, no solo “informan” sobre la violencia, la amplían y la convierten en espectáculo, contribuyendo su sobreexposición que puede llegar a naturalizar el terror y el despojo.

Este artículo sostiene que el narcotráfico en México no es un fenómeno aislado ni exclusivamente criminal, más bien es una manifestación funcional y radical del capitalismo gore, que opera a través de la violencia extrema y la producción simbólica. Más allá de su dimensión económica, el narcotráfico se articula con la narcocultura y los medios de comunicación para construir narrativas que legitiman la violencia, reproducen estereotipos y trivializan la precarización de cuerpos y comunidades. Desde una perspectiva social e interseccional, esta investigación tiene como objetivo analizar cómo estas dinámicas culturales y mediáticas, junto con la complicidad institucional, generan procesos de estigmatización, exclusión y vulnerabilidad, afectando principalmente a jóvenes, mujeres y comunidades racializadas en México; así como ofrecer una mirada crítica que invite a repensar estrategias para una cultura de paz y justicia social.

Palabras clave: capitalismo gore, narcocultura, medios de comunicación, violencia simbólica, México, narcotráfico

Marco conceptual: Definiendo narcocapitalismo gore y su entramado social

En primer lugar, el término capitalismo gore, acuñado por Sayak Valencia (2010), refiere a una fase del capitalismo donde la violencia extrema, espectacularizada y mediáticamente digerible se convierte en un modo de acumulación. Lejos de ser un falla del sistema, esta violencia funciona como una parte constitutiva del neoliberalismo tardío, especialmente en el llamado Tercer Mundo 1 y sus zonas fronterizas, “que se aferran a seguir las lógicas del capitalismo, cada vez más exigentes” (Valencia, 2010, p.15). Lo gore, inspirado en un género cinematográfico, traduciéndose como violencia extrema y la desmembración explícita, no es solamente exceso, sino método: una lógica de producción que emplea cuerpos racializados, feminizados y precarizados como elementos centrales del proceso de acumulación capital.

El capitalismo gore subvierte las reglas clásicas del capitalismo. Valencia (2010) plantea que el capitalismo gore es una forma mutante y sobre acelerada del neoliberalismo, donde la mercancía ya no requiere un proceso de producción formal, sino que se encarna directamente en el cuerpo humano, su destrucción y acumulación, así como la cantidad de muertes. El secuestro, la trata de personas, el asesinato, el tráfico de órganos, de mujeres, de migrantes, se vuelven formas normalizadas de “generar valor”. No hay inversión, ni maquinaria, ni ciclos de trabajo: sólo cuerpos explotables hasta la muerte y “derramamiento de sangre explícito e injustificado” (Valencia, 2010, p.15). Es la economía de la carne, en su sentido más literal y la violencia deja de ser el daño colateral para convertirse en una estrategia de poder.

Este fenómeno no puede analizarse sin entender el papel del narcocapitalismo, donde el narcotráfico no es un mero delito, sino una forma de economía paralela que sostiene comunidades, provee empleos, genera ingresos, llegando hasta institucionalizarse junto con el Estado o incluso a competir con él. El narcotráfico es, hoy, una de las industrias más poderosas del planeta y, a su vez, un emblema máximo del capitalismo gore.

Narcocultura: la construcción simbólica de la violencia

No podemos separar este entramado social sin hablar de la narcocultura: un sistema emblemático y mediático que transforma la violencia en glamour y sentido. Desde los corridos que viralizan historias de sicarios hasta la popularización de estéticas y rituales ligados al narco. Este universo narrativo glorifica y normaliza las prácticas violentas y el consumo extremo y exótico, mientras que los medios y redes socio digitales son el altavoz que la convierte en mercancía cultural, generando un efecto anestésico que hace que el horror cotidiano se vuelva parte de la normalidad.2

El resultado es una necropolítica3 práctica: el ejercicio del poder a través del control y la producción de muerte, legitimado por un sistema que hace invisibles estas realidades o las reduce a términos simples como “crimen organizado”, sin un análisis crítico profundo. Sin embargo, estas prácticas violentas no están fuera del capitalismo, sino dentro de su lógica más radical y contradictoria, donde la exclusión, la precarización y la desesperanza generan subjetividades que buscan poder, reconocimiento y pertenencia a través del necroempoderamiento4: una forma de transformación de la vulnerabilidad en un ejercicio de poder sobre cuerpos y vidas, mediante prácticas violentas y mortales que generan control, resistencia o expresión en un contexto de ilegalidad y violencia extrema.

En el marco de la violencia estructural que atraviesa México, la narcocultura no es un fenómeno marginal o folklórico, sino un dispositivo distintivo, que circula, se consume, se reproduce y genera sentido en el imaginario colectivo. El apartado cultural que rodea al crimen organizado no es solo un fenómeno artístico o musical, es una forma de cultura, en sentido amplio, que otorga identidad y pertenencia dentro de un sistema desigual, especialmente en contextos donde las opciones vitales se reducen a morir o matar. En ese marco, este mecanismo representativo del narco opera como un dispositivo cultural que, desde lo sonoro, lo visual y lo narrativo, construye ideogramas de la violencia que se vuelve deseable, seductora y legitimada.

Este fenómeno se potencia a través de los medios de comunicación, que no solo informan sobre la violencia, sino que la engrandecen y se convierten en máquinas de pedagogía afectiva. Series, narco-corridos, TikToks, videoclips, noticias sensacionalistas reproducen imágenes donde el crimen organizado no es únicamente actor de terror, sino también de expectativa. La figura del narco aparece como un héroe trágico, emprendedor y modelo de éxito frente a la precariedad. La serie El Señor de los Cielos, basada en la vida de Amado Carrillo, se convirtió en un fenómeno televisivo al presentar a un capo como antihéroe carismático y justiciero. La transmisión de estas imágenes y valores no se limita a los márgenes sociales, sino que circula ampliamente en el tejido social5. Lo que antes se consumía como una noticia o crónica roja, hoy se reproduce como música de tendencia, estilo de vida atractivo.

La narcocultura contemporánea, masificada a través de canciones que naturalizan el sicariato, el consumo o tráfico de drogas o el turismo sexual, es una herramienta blanda de un poder duro. El narco ya no necesita imponer con terror o con armas, seduce y conquista con beats, influencers, estilos aspiracionales que prometen “salir del barrio” a través de la violencia. Esta es la función del poder suave6 que acompaña la necropolítica, no imponer por la fuerza, sino hacer que el deseo actúe a favor de la dominación.

Aquí, la estética bélica y glam del crimen prolifera, se exporta y se reinventa como mercancía cultural. Se alimenta de tradiciones, como devociones populares e íconos religiosos, para reconfigurarlos en función del poder narco7. Esta cultura de la muerte se vuelve cool, y es apropiada por industrias musicales, audiovisuales y de entretenimiento que funcionan como lavadoras del capitalismo gore mientras que monetizan con ellos, convirtiéndolos en parte del sistema.

Pedagogías del narco

El narcocapitalismo gore y su ligada narcocultura promueven un conjunto de valores funcionales al sistema neoliberal: el éxito individual a toda cosa, la masculinidad violenta como modelo hegemónico, el consumo como forma de validación social, la lealtad incondicional al grupo por encima de la legalidad y el desprecio por las instituciones estatales. Así, la violencia no se vive únicamente como amenaza física, sino es una fábrica de identidades moldeadas dispuestas a matar, morir o callar para sobrevivir. Sus impactos, por tanto, no se limitan al número de muertos, se manifiestan en la descomposición del tejido comunitario, la desensibilización emocional, la feminización de la pobreza, el desplazamiento forzado y la transformación del crimen en horizonte de posibilidad.

Además de valores, promueven contenidos que se transforman en un código que valida y glorifica el narco mundo. Estos contenidos abarcan desde la representación de la droga y las actividades ilícitas como un negocio rentable, hasta la construcción de héroes con atributos como valentía, astucia, capaces de burlar a la ley y la muerte, benefactores, vengadores o negociadores. Se exalta la ostentación de bienes materiales (joyas, autos, armas, mujeres, y fiestas) como expresión del éxito.

Asimismo, la figura femenina oscila entre el estereotipo de una mujer estilizada y subordinada, y el de una nueva mujer revolucionaria y rebelde, pero siempre desde una mirada patriarcal. La figura de la mujer marca, la buchona, suele presentarse en videoclips y series como un objeto estético: cuerpos cirugiados, sexualizados y deseables, donde el poder se mide por su relación con un narco. De igual modo, la representación del espacio y el territorio refuerza identidades regionales donde la pertenencia se asocia con lealtad; Los pactos de poder, la impunidad y las redes de complicidad son elementos estructurales y partes del funcionamiento normal del sistema. Finalmente, los desenlaces de estas narrativas son extremistas oscilando entre el triunfo y la tragedia inevitable, ofreciendo una lección ambigua que fuerza la lógica de tomar el riesgo como vía de ascenso.

Todo lo anterior se ha consolidado como un fenómeno omnipresente que ejerce influencia cada vez más profunda, particularmente en la juventud. La normalización de la violencia y la criminalidad lleva a una desensibilización frente al sufrimiento humano y a una pérdida progresiva de la empatía. Además, puede fomentar conductas de riesgo, dinámicas machistas, consumo de drogas y ambiciones vinculadas al poder a través del miedo o la ilegalidad.

Caso de estudio: epicentro del narcocapitalismo gore

El impacto del narcocapitalismo y la narcocultura en México encuentran expresiones especialmente elocuentes en regiones como Sinaloa, donde las dinámicas del crimen organizado no solo se manifiestan en términos de violencia física, sino también en la construcción de modelos y estilos de vida adoptados por sectores significativos de la población.

Culiacán

En Culiacán, epicentro histórico del narcotráfico, los impactos del narcocapitalismo gore en la juventud se manifiesta de forma particularmente aguda. Los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) del INEGI revelan que un 30% de los jóvenes entre 12 y 17 años idealizan el narcotráfico como vía legítima de acceso a poder, riqueza y reconocimiento social (El Universal, 2024). Esta normalización va acompañada de una desensibilización frente a la brutalidad de la violencia, documentada sin filtro en redes sociales. Videos de ejecuciones, linchamientos o levantones circulan entre adolescentes a través de cadenas en WhatsApp o canales de Telegram. El horror pierde su dimensión humana y se transforma en consumo morboso, trivializando el dolor ajeno. Durante los años más intensos de la llamada guerra contra el narco (2010-2012), un estudio sobre usuarios de Twitter observó una disminución en el afecto negativo y un incremento de la dominancia emocional, aspectos que son marcas psicológicas de desensibilización (De Choudhry, et al., 2014), signos de habituación frente al horror cotidiano y la reproducción cotidiana de los símbolos narco.

A la par, plataformas como TikTok se ha convertido en una herramienta de propaganda y reclutamiento narco. Un informe del conjunto del Colegio de México y Civi AI Lab reveló que el Cártel de Sinaloa ha sido una de las organizaciones criminales vinculadas a actividades en Tik Tok, utilizando hashtags como #mayozambada, #operativamz y #gentedelmayozambada en sus publicaciones (COLMEX, 2024). Su baja moderación de contenidos facilita que las organizaciones criminales difundan mensajes y contenidos sin muchas restricciones.

Este fenómeno no solo posiciona al narco como sujeto cultural, sino que además lo instala como influencer para la generación z y millenial, quienes mayormente consumen las expresiones culturales. Culiacán no es solo un escenario geográfico, sino un laboratorio del capitalismo gore: un espacio donde la muerte se romantiza, la violencia se convierte en narrativa aspiracional, y la juventud queda atrapada entre la precariedad estructural y la promesa glamorosa de un narco éxito que, aunque mortal, parece alcanzable.

Reflexiones finales

Este poder sutil penetra profundamente porque entretiene, cohesiona y ofrece alternativas simbólicas a poblaciones despojadas, convirtiéndose en una especie de contrahegemonía emocional frente al fracaso neoliberal. Sin embargo, esta contrahegemonía está mal practicada, puesto que no subvierte al sistema, lo refuerza desde los márgenes. Produce subjetividades que sirven al capitalismo gore, masculinizadas y violentas, mientras que perpetúa la necropolítica del despojo, del castigo y del olvido, especialmente sobre cuerpos empobrecidos, feminizados y racializados.

Frente a esto, pensar que la narcocultura es un simple “gusto popular” es ingenuo y es quedarse en la superficie. Es urgente desmontar sus anclajes estructurales: no solo preguntarnos qué consumimos, sino quién gana con lo que consumimos. Porque detrás de las expresiones pegajosas, del corrido de moda o del outfit estilo buchón, lo que a menudo se reproduce es una estética del exterminio, una pedagogía del miedo y una forma de gobernar lo social a través del deseo.

Urge una respuesta integral. No basta con prohibiciones o censura: se necesita fortalecer las alternativas culturales, recreativas y educativas que ofrezcan horizontes distintos de vida, en especial para jóvenes que crecen en contextos donde el Estado está ausente o es percibido como corrupto. Algunos ejemplos que inspiran este camino son: colectivos culturales y artísticos, que generan espacios de creación libre y crítica; proyectos feministas y antirracistas que promueven la visibilización de cuerpos y voces históricamente marginadas; espacios de alfabetización mediática, para que las nuevas generaciones reconozcan la manipulación del narcocapitalismo y puedan disputar esos imaginarios desde el conocimiento y la creatividad; y espacios de participación juvenil donde se desarrollan alternativas al narcocapitalismo como emprendimientos sociales, deporte, laboratorios creativos en zonas rurales o urbanas donde hay alta violencia. En cada una de ellas construir redes de apoyo y reconocimiento.

Se debe disputar los imaginarios desde el arte, la comunidad, la educación crítica es apostar por un futuro donde la violencia no sea ni espectáculo, ni opción. Es visibilizar otras formas de resistencia y éxito que no pasan por la destrucción, sino por la solidaridad, el cuidado y la justicia social.

- En lo que Sayak Valencia denomina Tercer Mundo como una categoría que, lejos de ser sinónimo de subdesarrollo, denuncia la violencia estructural del orden global y recupera la agencia discursiva de los márgenes. Como señala la autora: “Concebir al Tercer Mundo como un espacio geopolíticamente inamovible […] es a todas luces indicio de un menosprecio que parte de una posición colonialista” (Valencia, 2010, p. 10).

↩︎ - Siguiendo a Raymond Williams, la narcocultura cumple con las dimensiones y usos principales del concepto de cultura: como desarrollo intelectual y estético; como una forma de vida compartida por un grupo o época; y como producción simbólica y artística expresada en diversas manifestaciones.

↩︎ - Concepto acuñado por Achille Mbembe, centrado en el ejercicio del poder sobre la vida y la muerte. Forma en la que ciertos actores y discursos controlan quién vive y quién muere, y reconfiguran las relaciones de poder a través de prácticas de exterminio, violencia y gestión de la muerte.

↩︎ - “[…] procesos que transforman contextos y/o situaciones de vulnerabilidad y/o subalternidad en posibilidad de acción y autopoder, pero que los reconfiguran desde prácticas distópicas y desde la autoafirmación perversa lograda por medio de prácticas

violentas rentables dentro de las lógicas de la economía capitalista” (Valencia, 2012, p. 84).

↩︎ - “Relaciones significativas que determinan formas particulares de ser, producir, interactuar y proyectarse en los ámbitos familiar, comunitario, laboral y ciudadano” (Romero, s.f., como se citó en Secretaria de Seguridad Pública, 2011).

↩︎ - Según Joseph Nye, es la capacidad de un actor político, para influir en otros a través de la atracción y la persuasión, en lugar de la coerción. Se basa en factores como la cultura, los valores políticos y la política exterior de ese actor. En esencia, se trata lograr que otros deseen lo que tú quieres, en lugar de obligarlos a hacerlo.

↩︎ - La religión en el narcotráfico funciona como símbolo de protección, poder y legitimidad. Figuras como Jesús Malverde, la Santa Muerte y Nazario Moreno son veneradas por su conexión con la muerte y la transgresión. Estas devociones sincréticas combinan creencias populares con elementos del catolicismo. Además, los vínculos con la iglesia, mediante donaciones o patrocinios, refuerzan el aura mítica de los capos y evidencian cómo lo sagrado configura al servicio del narcocapitalismo (Becerra, 2018).

↩︎

Referencias

Becerra, R. (2018). Investigación documental sobre la narcocultura como objeto de estudio en México / Documentary research on narcoculture as an object of study in Mexico. Revista Culturales, 6. https://www.scielo.org.mx/pdf/cultural/v6/2448-539X-cultural-6-e349.pdf

Colegio de México. (2025). Nuevas fronteras en el reclutamiento digital: Estrategias de reclutamiento del crimen organizado en TikTok. https://violenciaypaz.colmex.mx/archivos/UHVibGljYWNpb24KIDExNQpkb2N1bWVudG8=/SVyP%20-%20TikTok%20reclutamiento%20%20-%20abril%202024.pdf

De Choudhry, M., Monroy, A., & Mark, G. (2014). “Narco” emotions: Affect and desensitization in social media during the Mexican Drug War. Cornell University. https://arxiv.org/abs/1507.01287

Dubois, A. (s.f.). Tercer Mundo. En Hegoa, Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo. https://diccionario.hegoa.ehu.eus/entries/179

Espino, M. (2024). Con arte, buscan alejar a menores de narcocultura. El Universal. https://www.eluniversal.com.mx/nacion/con-arte-buscan-alejar-a-menores-de-narcocultura/?utm_source=chatgpt.com

Lorusso, F. (s.f.). Capitalismo gore y el suave poder de la narcocultura. POPLAB.MX. https://poplab.mx/posts/capitalismo-gore-y-el-suave-poder-de-la-narcocultura/

Pannetier, G. (2025). Narcocultura audiovisual, género y capitalismo gore en México: Un estudio del narcocine videohome y de sus representaciones femeninas [Tesis de doctorado, Université de Montréal]. HAL Sciences. https://theses.hal.science/tel-04940443v1/file/159953_PANNETIER_2024_archivage.pdf

Real Academia Española. (s.f.). Gore. En Diccionario de la lengua española (23.ª ed.). https://www.rae.es/diccionario-estudiante/gore

Secretaría de Seguridad Pública. (2011). El tejido social y su fortalecimiento. http://ssp.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1214181//archivo#:~:text=Al%20permitir%20que%20individuos%20y%20familias%20se,cohesi%C3%B3n%20social%2C%20bases%20sustanciales%20del%20tejido%20social.

Valencia, S. (2012). Capitalismo gore y necropolítica en México contemporáneo. Relaciones Internacionales, (19), 83–102. https://revistas.uam.es/relacionesinternacionales/article/view/5115/5568

Velázquez, L. (2024). Capitalismo gore, narcocultura y plataformas de audiostreaming. La Jornada. https://www.jornada.com.mx/2024/12/28/opinion/012a2pol

excelente información, muy bien redactado, hay que repensar los imaginarios y ser conscientes que toda este lavado dinero y deterioro de la sociedad es provocado por la desigualdad económica y el extractivismo en Nuestra América